Introduction

La butte dans tous ses états !

Des techniques culturales, il en existe beaucoup alors comment choisir ?

Avant tout, il faut se poser les bonnes questions et observer son environnement car ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas toujours partout !

Que faut-il observer avant de se lancer ?

Contexte humain :

- forme physique

- budget

- travail seul/ à plusieurs

- taille production

- objectif pédagogique

Contexte écologique :

- succession écologique- diversité de la faune

- diversité de la flore

Contexte du sol :

- texture- structure

- profondeur

- fertilité

Contexte climatique :

- climat- vents dominants

- températures

- pluviométrie

- ensoleillement

Ainsi, les techniques culturales qui seront présentées durant cette formation s'articulent autour de la notion de "planche de culture ", soit un ensemble de zone rectangulaire de terre, de forme longue, étroite et plus ou moins haute.

De manière générale, les différentes techniques qui seront explorées par la suite permettent :

- de meilleures conditions de travail (moins d'effort pour se pencher)

- un meilleur ressuyage (idéal pour primeurs et plantes exigeants un sol bien frais)

- plus de terre pour des plantes à système racinaire plus profond

- de combiner différentes expositions au soleil, etc...

Mais de nombreux inconvénients peuvent être notés (notamment pour un sol à dominante sableuse) :

- plus de nécessité d'arroser en cas de sécheresse

- beaucoup d'effort et de temps de travail pour confectionner les buttes

- difficulté à retenir l'évasement de la butte ou nécessité de confectionner des rebords ce qui accroît les coûts et le temps de travail, etc.

- nécessité d'adapter ses outils de travail

Dans certaines conditions, une planche basse (environ 20 cm d'épaisseur) avec apport de matière organique est bien plus appropriée que de lourds aménagements.

Il est donc important de faire le tour de la question, voire de tester sur de petits espaces avant de se lancer sur toute la surface de la ferme !

Quelques techniques :

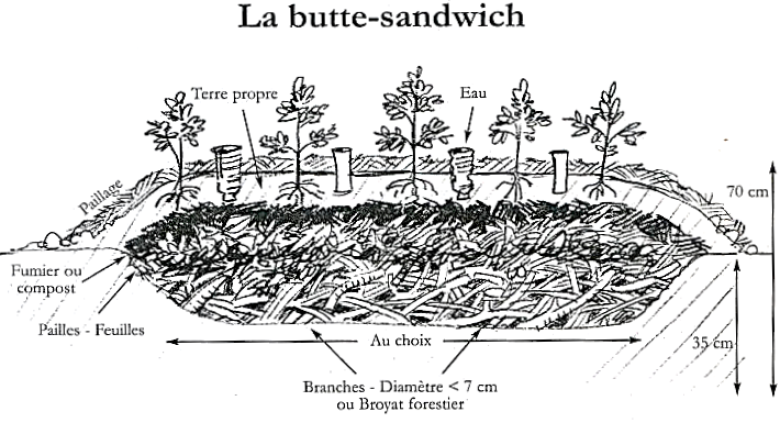

La butte sandwich

La butte sandwich a pour objectif de reconstituer un sol fertile (vivant) et adapté à une agriculture naturelle et durable. Elle présente l'avantage de fournir dès la première année et sans aucun intrant (seulement de l'eau) une production satisfaisante de légumes.

Pour comprendre :

En réalisant une butte sandwich, la reconstitution d'humus est favorisée en utilisant des matériaux naturels. Cela contribue à restaurer la santé et maintenir la fertilité des sols. Dans un souci d'autonomie et d'économie, les matériaux utilisés sont issus de ressources locales disponibles sur place.

La vie du sol dans toute sa diversité et sa complexité doit être préservée. Les champignons, les vers de terre et les micro organismes se positionnent en surface ou à des profondeurs bien précises aussi il est indispensable d'utiliser la terre sans la retourner. Retourner la terre, tue une majorité des organismes vivant. Il faut alors des périodes de plus en plus longues pour que cette vie se reconstitue.

Les êtres vivants indispensables pour fabriquer de l'humus sont les champignons et de rares variétés de bactéries.

- Les êtres vivants de surface ont besoin d'oxygène et l'eau est nécessaire à toute vie.

- Pour une butte sandwich, les matériaux apportés fournissent principalement du carbone et de l'azote.

- Le bois, les branchages, le broyat forestier, les feuilles sèches et la paille donnent du carbone.

- Le fumier, le crottin, les végétaux verts donnent de l'azote. La fiente de poules peut être utilisée mais en petite quantité ou en complément.

On estime que la butte sandwich est auto-fertile entre 2 et 5 ans à condition qu'il y ait toujours des plantes et qu'elle ne se dessèche pas de l'intérieur.

Attention à bien réfléchir pourquoi vous souhaitez mettre en place une butte sandwich. En effet, comme les précédents aménagements, cela demande du temps !

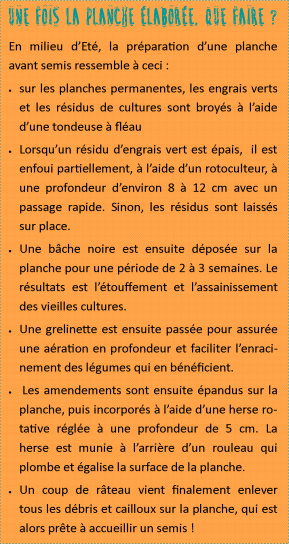

En image :

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/embed/q-pixYc9ka8

Source : Terre et Humanisme, 2015

Comment faire (selon Robert Morez) :

- Creusez une tranchée à 35 cm. Réservez la terre extraite en tas débarrassés des pierres, racines et herbes (terre propre)

- Garnissez le fond avec des branches coupées à 30 cm + ronces, lianes, etc ... Ranger et tassez, le mieux possible pour stocker le maximum de matières ligneuses sur 25 cm d'épaisseur environ. L'utilisation de broyat forestier facilite le travail. Arrosez copieusement. Un peu d'argile ou terre (cendres) entre les couches enrichit l'ensemble.

- Étendre des feuilles mortes ou vertes - environ 20 cm - à défaut, utilisez pailles ou foins. Tassez et arrosez.

- Par-dessus, ajoutez une couche de 10 à 15 cm de compost ou fumier (bouses, fientes ...). Ne plus tasser.

- Couvrir avec la terre extraite. Aplanir ; établir les passages (passe-pieds) de 30 cm de large, tous les 120cm, en étalant de la paille, écorces, branches ou planches pour circuler sans trop tasser le sol.

- La planche est alors prête pour les plantations ou semis.

- L'arrosage s'effectue dans des "entonnoirs" (bouteilles, tuyaux ...) = forte économie d'eau.

Source : Chaman, 2015

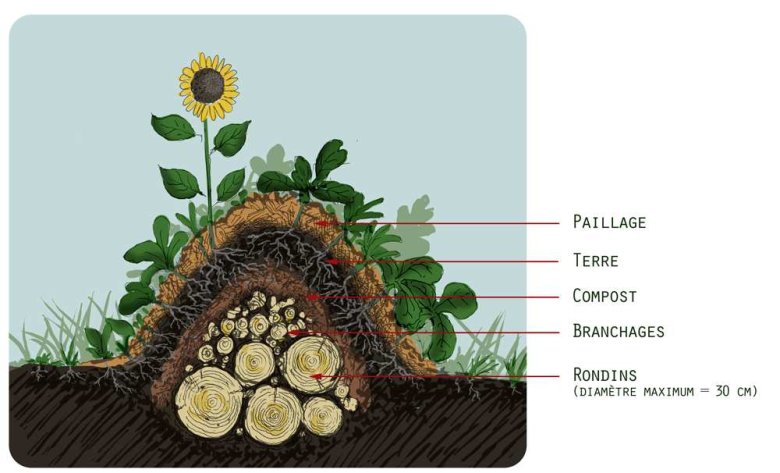

Les buttes forestières

Le principe est tout simplement d'enterrer des matériaux organiques.

La variété des matériaux utilisés va produire une fertilité sur la durée, les matières les plus rapides à décomposer vont produire de la fertilité durant les premières années et les troncs les plus gros prendront la relève plus tard.

Historiquement, les buttes de ce type (hautes) étaient mises en place dans des zones humides comme au Pérou par exemple (Alt. 4000 m, avec une hauteur des buttes de 50 à 60 cm).

Butte forestière de Sepp Holzer, la "Hugelkultur" :

Le principe de base consiste à entasser des troncs d'arbres, des bûches, des branchages, des feuilles et des brindilles sur une hauteur d'au moins un mètre et de les recouvrir de terre et de paille. Certaines essences d'arbres comme le cèdre, le noyer ou les conifères sont contre-indiquées.

Afin que le rapport C/N soit le plus équilibré il est conseillé d'intégrer des déchets de cuisine et du fumier riche en azote surtout pendant la première année. Elle se réalise donc avec les ressources du jardin.

Le processus naturel de décomposition du bois va s'étaler sur plusieurs années. Tout en se décomposant, la matière organique libère de l'engrais naturel en diffusion lente. Le bois non seulement absorbe l'humidité contenue dans le sol mais la conserve.

Cette technique est notamment popularisée par l'autrichien Sepp Holzer ou l'américain Paul Wheaton. Elle rend possible la culture sur des sols escarpés, pauvres, mal drainé et difficile à travailler car elle permet d'obtenir un sol très bien drainé et stockant l'humidité pour les périodes plus sèches.

Source : Les brindherbes, 2013

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=P2ZY4gqCzO0

Source : Ecofilm, 2009

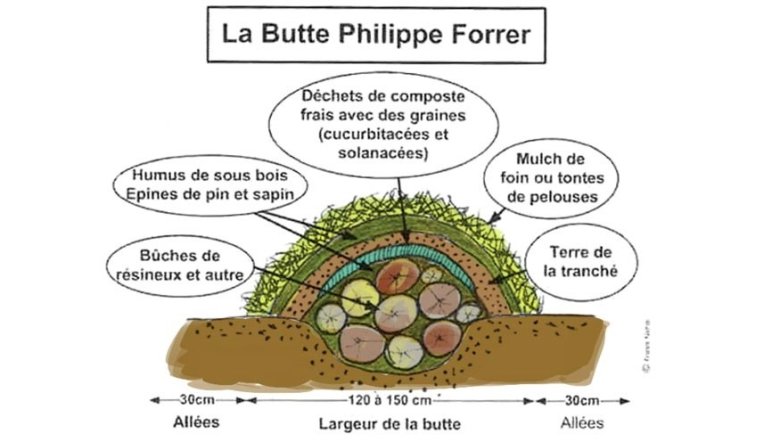

Butte forestière de Philip Forrer :

Une légère spécificité est présente dans le cas de la butte forestière de Philip Forrer, une couche de 20 cm de feuilles/épines (attention, les aiguilles peuvent parfois avoir des effets acidifiants sur le sol, à utiliser donc selon les besoin de ce dernier !). Autrement, le principe est le même que vu précédemment.

Il est vraiment nécessaire de tester ces techniques pour s'assurer qu'elles sont les plus adaptées à l'environnement de mise en place. En effet, dans un climat méditerranéen, une butte de ce type risquerai de se dessécher très rapidement !

Envisager un système de billon/sillon serait peut être à tester.

De plus, pour certains auteurs (voir "Le Jardin Vivant"), l'apport de manière ligneuse aussi importante et l'enfouissement de la matière organique ne favorisent pas la dégradation naturelle de cette dernière, limitent la vie du sol et n'apportent pas assez d'oxygène au milieu.

Les effets peuvent donc parfois être bien négatifs !

Envisager un système de billon/sillon serait peut être à tester.

De plus, pour certains auteurs (voir "Le Jardin Vivant"), l'apport de manière ligneuse aussi importante et l'enfouissement de la matière organique ne favorisent pas la dégradation naturelle de cette dernière, limitent la vie du sol et n'apportent pas assez d'oxygène au milieu.

Les effets peuvent donc parfois être bien négatifs !

Les buttes classiques, ou planches permanentes

Historique et contexte actuel

Sur les bases de réflexions de Hans Kemink (travail sans retournement de la terre avec un passage fixe pour le passage des roues des tracteurs) et les travaux de Mansfred Wens en grandes cultures, la première mise en place de buttes en planches permanentes est réalisée par Hubert Mussler en retenant plusieurs principes de base :

- buttes ou planches de 15 à 40 cm de hauteur,

- formation et maintien avec des outils à disques,

- utilisation exclusive d'outils à dents,

- l'espace où passe les roues est non ou peu travaillé (un semis d'engrais verts peut être envisagé)

- passage de roues toujours au même endroit (pneus basse pression) année après année.

Source : Fermes d'avenir

Qu'est ce que c'est ?

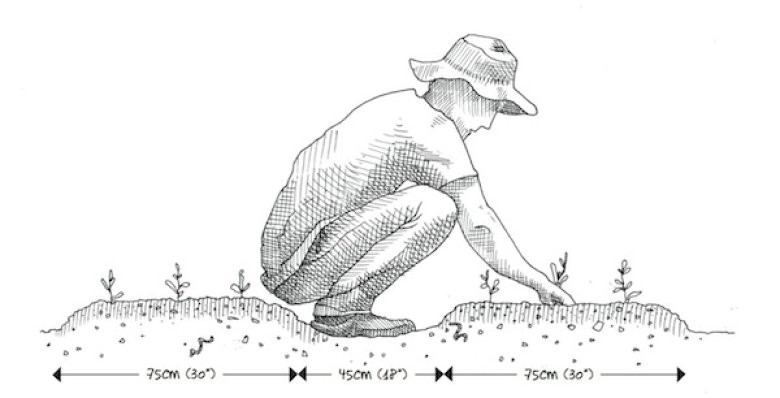

L'agronomie des planches permanentes consiste à réserver en permanence, d'une année sur l'autre, les allées au passage des roues de tracteur ou des pieds des maraîchers, et les planches exclusivement à la culture des légumes.Les outils sont donc choisis ou modifiés pour ne plus avoir à faire de travail de sol profond derrière les roues du tracteur. De plus, il est possible de profiter de chaque travail de la planche permanente, pour faire un léger binage de surface de l'allée dans le but d'éviter l'enherbement. La démarche s'accompagne donc d'une volonté d'évitement des outils rotatifs.

L'intérêt de la méthode est donc de limiter énormément tous les problèmes de tassement, qui sont reportés en dehors de la zone de culture (allées). Parallèlement, comme la planche de culture est mieux structurée, elle ressuie beaucoup mieux après les périodes pluvieuses. Cependant, le risque de tassement reste possible même avec des planches buttées ou surélevée, il faut alors :

- Prendre des précautions à la construction de la butte

- Être attentif et rigoureux pendant la phase de culture

- Remédier aux tassements/compactage de la butte

Source : M. GAUTHIER

Le jardin-maraicher de Jean-Martin Fortier

Selon Jean-Martin Fortier, les planches permanentes constituent le système cultural par excellence pour bâtir et maintenir une structure de sol optimal.

Ces planches buttées permettent d'obtenir :

- un sol meuble en profondeur

- un meilleur égouttement du sol

- un réchauffement hâtif au Printemps

- une meilleure rétention de l'humidité dans le sol

Pour lui, c'est le volet permanent des planches qui est vraiment intéressant. En effet, cela permet de créer rapidement une structure de sol en concentrant la surface qui reçoit les amendements et la matière organique.

L'adoption de cette technique nécessite une importante préparation de l'espace :

- les imperfections topographiques doivent être au préalable corrigées

- un système de drainage souterrain doit être implanté (du fait de conditions très humides de la ferme de Fortier au Canada)

Une fois le terrain préparé, il faut aménager :

- en dessinant et en butant les planches à l'aide d'une pelle et lignes de ficelles tendues à la largeur planifiée

- en ajoutant les amendements en fonction de votre sol (tourbe, sable grossier, argiles, etc...)

- en incorporant de la matière organique

- en recouvrant de terre provenant des allées à une hauteur d'environ 20 cm (affaissement de la terre de 5 cm)

Il s'agit alors d'un travail laborieux mais qui ne sera réalisé qu'une seule fois et qui représente un investissement à long terme !

Fiches techniques (ressources en plus !)

"Le mulch en permaculture"Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=9HsmDs5cIlU

Les Planches permanentes - page 95-105

Fiche 5 - Planches permanentes en maraîchage

Culture en planche permanentes et visite chez un maraîcher bio dans le Rhône

L'outillage

Les systèmes de culture utilisés en culture maraîchère biologique causent de la compaction, même lorsque de petits tracteurs sont utilisés. Il y a en effet de nombreux passages de machinerie, souvent réalisés en sol humide et en utilisant des techniques de préparation des sols classiques de labour et de rotocultage. Or, la compaction nuit aux rendements et à la qualité des cultures.

Un sol compact :

Un sol compact :

- produit du N2O et des gaz à effet de serre

- est sensible à l'érosion

- demande davantage de carburant pour sa préparation qu'un sol en bon état

Une méthode développée en Europe pour limiter la compaction est le "passage localisé des pneus dits Controlled Traffic Farming (CTF)". Cette technique, associée à des équipements spécifiques (GPS, auto-guidage, chenille...), consiste à localiser les passages de roues toujours aux mêmes endroits, à éviter le labour et à utiliser surtout des appareils à dents et rarement des appareils rotatifs.

La portance des allées est améliorée et le nombre de jours permettant le passage au champ au printemps peut tripler, facilitant ainsi l'implantation des cultures, les sarclages et les autres opérations.

Dans ces planches, il y a 40 % plus d'air dans les sols à la capacité au champ, les légumes racines donnent de meilleurs rendements et 15 à 50 % moins d'énergie est utilisée pour la préparation des sols en comparaison à un itinéraire classique de préparation du sol (Chamen et coll., 1992).

Des études ont démontré que :

- les sols sont plus meubles

- les rendements sont parfois supérieurs

- il y a plus de jours d'accès au champ

- de meilleures conditions de sarclage mécanique

- une baisse significative du dégagement de N2O (Vermeulen et Mosquera, 2009).

En Allemagne, suite aux travaux innovateurs de Kemink, puis de Mussler en collaboration avec Manfred Wenz, un système simple de travail localisé et de planches permanentes a été développé. Ne nécessitant ni GPS ni équipement sophistiqué comme c'est le cas en CTF.

L'emploi de planches permanentes et d'appareils adaptés à un tel système, mis au point en France par Joseph Templier (L'Atelier Paysan), ont permis :

- une réduction de 30 % du temps de travail du sol

- une amélioration des propriétés physiques et biologiques du sol

- une meilleure gestion des rotations de cultures

- un accès amélioré en périodes pluvieuses à cause de la portance des allées

Source : CETAB+

Ressources en plus !

Selon la surface, le temps disponible et l'investissement financier que vous avez, l'équipement en outils peut varier. En effet, il est possible de réaliser des planches permanentes avec des outils manuels mais aussi avec certains outils tractés en auto-construction :

- Exemple d'outils en traction animale

- Outillage adapté à son système de production pour le travail du sol - page 5

- La cultibutte

- La butteuse à planche

Les couches chaudes

Les couches chaudes sont utilisées pour faire ses semis tôt dans la saison (hiver) et/ou de faire germer les variétés de légumes venant de pays au climat radicalement différent (tomates, aubergines, poivrons, etc.).

Le semi sur couche chaude permet de semer ces espèces délicates dès la sortie de l'hiver et d'obtenir de beaux plans prêts pour l'arrivée des beaux jours.

Cette technique s'appuie sur la fermentation des matières organiques qui lors du processus de décomposition et de compostage dégagent de la chaleur.

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AHUqw0iWcZ0

Source : Terre & Humanisme

Les différentes utilisations possibles d'une couche chaude

- Utiliser la couche chaude comme pépinière de plants de légumes

Une couche chaude est idéale pour favoriser le développement de plants de légumes, notamment lorsque les températures sont encore froides à l'extérieur.

Lorsque la température de la couche s'est stabilisée autour de 20/25°C, placez dans le châssis les terrines ou godets contenant vos jeunes plants préalablement démarrés en intérieur.

Lorsque la température de la couche s'est stabilisée autour de 20/25°C, placez dans le châssis les terrines ou godets contenant vos jeunes plants préalablement démarrés en intérieur.

- Utiliser la couche chaude pour hâter certaines cultures

Grâce aux couches chaudes, il est possible de récolter des légumes avec plusieurs semaines d'avance par rapport aux cultures classiques en pleine terre.

La couche chaude, une fois le processus de chauffe dépassé (la température peut monter jusqu'à 60/70°C), dégagera une chaleur comprise entre 20 et 25°C dans un premier temps, puis vers 15-20°C un mois après. Ces températures sont idéales pour cultiver des légumes un peu plus tôt dans la saison.

La couche chaude, une fois le processus de chauffe dépassé (la température peut monter jusqu'à 60/70°C), dégagera une chaleur comprise entre 20 et 25°C dans un premier temps, puis vers 15-20°C un mois après. Ces températures sont idéales pour cultiver des légumes un peu plus tôt dans la saison.

- Utiliser la couche chaude pour cultiver des légumes exigeants en terme de fertilisation

Ainsi, après l'avoir utilisé pour le développement de plants ou pour des cultures précoces, ou même avant si l'on dispose de plusieurs châssis, on pourra disposer d'un riche substrat de culture (rappelons que la couche chaude est constituée de fumier mélangé à des matières organiques ou de BRF et de terreau) pour les aubergines, tomates ou poivrons par exemple. Ces cultures bénéficieront en outre d'un sol déjà bien réchauffé (entre 15 et 20°C) ainsi que d'une température ambiante élevée (la couche est située dans une petite serre).

Source : groupe FB jardin BRF

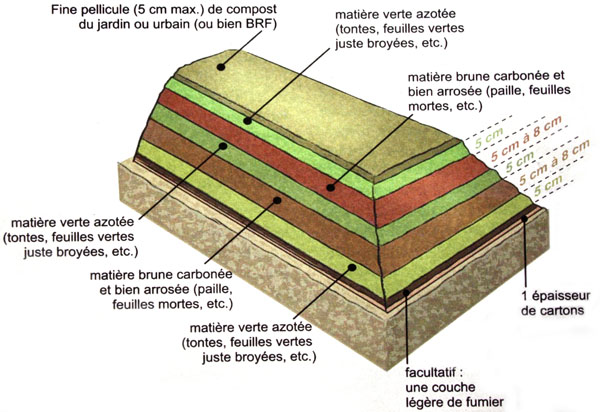

Les buttes-lasagnes

Qu'est ce que c'est ?

La culture en lasagnes est une méthode originale qui permet de faire pousser des "cultures gourmandes" ou des fleurs sur un sol "ingrat".Les buttes lasagnes ont de nombreux intérêts :

- Elles contribuent à la constitution d'un humus riche et équilibré, support idéal pour de nombreuses cultures ;

- Elles permettent de mettre en culture des sols incultes : caillou, sol hyper tassé, remblais de mauvaise qualité

- On utilise des déchets verts et de matériaux issus de l'environnement immédiat

Le principe est simple : sur un lit de carton, on superpose plusieurs couches de déchets végétaux et de compost. Les couches successives seront composées de 2/3 de brun et de 1/3 de vert.

- Matériaux bruns (matériaux riches en carbone et secs) :

- Matériaux verts (matériaux riches en azote et en eau) :

Quand préparer les buttes ?

Les matériaux dont on peut disposer détermineront la période de constitution des buttes-lasagnes.En automne :

Il s'agit d'une saison idéale car les matériaux verts sont encore nombreux (tontes, résidus de récoltesâ?¦) et c'est une période adaptée pour la fabrication de BRF ou pour récupérer d'autres matériaux bruns comme les feuilles mortes.

Une butte démarrée en automne pourra être mature, selon le climat, au printemps suivant et pourra ainsi accueillir directement des plants.

En fin d'hiver, début de printemps :

Cette période de l'année est également propice à la constitution de buttes-lasagnes.

La butte ne sera évidemment pas mature au moment des plantations printanières, mais elle est par contre encore chaudeâ?¦ Elle sera surmontée d'une épaisse couche de compost mûr, à condition d'en avoir suffisamment à dispositionâ?¦

Source : Le blog du jardinier bio, 2014